A Olivet, près d'Orléans, l'école d'éducateurs spécialisésoù vont se dérouler les stages que je vais évoquer dans ces articles, était

installée dans des locaux, en prêt, d'une vieille base des états majors du S.H.A.P.E, désaffectée après que l'Otan ait été priée par la France et le chef d'Etat de l'époque d'aller s'installer

ailleurs (à Mons en Belgique pour être précis).

Le confort très anglo-saxon des préfabriqués militaires, n'était assurément pas le meilleur outil pour nos activités, mais c'était là que les stagiaires travaillaient quand ils n'étaient

pas en d'autres stages de formation extérieurs, et surtout il y avait une implication très forte du management, je devrais dire du directeur, car le reste de son état major (pas militaire celui

là) nous regardait comme des saltimbanques gênants, capricieux, exigeants, et quelque peu perturbateurs de leur bel ordonnancement quotidien.

Cela était très clair lors du convivial déjeuner de midi, où le plus souvent, le directeur se faisait faire le briefing de l'avancement des travaux et appuyait de façon

décisionnelle nos demandes auprès de responsables administratifs jusque là un peu sourds à nos souhaits.

Nous, nous étions quatre, voire selon les stages, cinq. Il y avait Michèlle Clergue, qui m'avait entraîné dans cette aventure comme

assistant technique, comme Yves et Raymond, et il y avait Rose Belmas que l'on rencontrait pour la première fois, ancienne  élève de Charles Dullin, collègue de Michèlle, et qui travaillait depuis de longues années avec les instituts

d'éducateurs spécialisés et en particulier Michel Vilpoux, qui est le directeur d'Olivet. Comme Rose ne savait pas conduire, et que, tant Yves, Raymond, ou moi n'avions les moyens de nous

payer un véhicule, c'est Michèlle qui faisait le taxi avec sa célèbre fiat 500 jaune canari au toit ouvrant. A quatre ou cinq on était serrés, mais c'était assez sympa comme bureau de

travail.

élève de Charles Dullin, collègue de Michèlle, et qui travaillait depuis de longues années avec les instituts

d'éducateurs spécialisés et en particulier Michel Vilpoux, qui est le directeur d'Olivet. Comme Rose ne savait pas conduire, et que, tant Yves, Raymond, ou moi n'avions les moyens de nous

payer un véhicule, c'est Michèlle qui faisait le taxi avec sa célèbre fiat 500 jaune canari au toit ouvrant. A quatre ou cinq on était serrés, mais c'était assez sympa comme bureau de

travail.

Pas beaucoup de souvenirs précis de ce premier stage, qui devait se conclure par un montage de trois nouvelles, la première choisie par Michèlle était l'Enfant de la Haute mer.

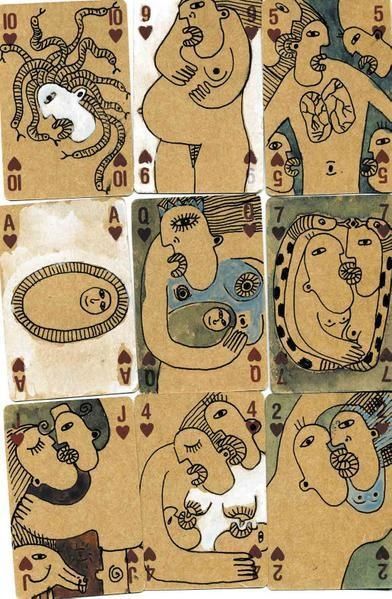

La seconde, dont je ne retrouve pas le texte était de Dino Buzzati, Bataille nocturne à la biennale de Venise, où si je me souviens bien , il y avait en jeu une bataille

nocturne (ça tombait bien, vu nos moyens en projecteurs) de tableaux cubistes qui étaient descendus de leurs cimaises.

Dino Buzatti

Quand à la troisième nouvelle, j'ai un immense trou !

J'ai un souvenir plus précis de l'Enfant de la Haute Mer, de

Jules Supervielle, car c'est un magnifique texte que l'on connaissait bien depuis les stages de Voiron, mais aussi parce que j'ai été pour la circonstance transformé en poursuite

lumineuse:

J'ai un souvenir plus précis de l'Enfant de la Haute Mer, de

Jules Supervielle, car c'est un magnifique texte que l'on connaissait bien depuis les stages de Voiron, mais aussi parce que j'ai été pour la circonstance transformé en poursuite

lumineuse:

Allongé sur le sol dans l'allée centrale bordé par les sièges des spectateurs, j'éclairai, selon la volonté de la mise en scène, "l'enfant" à l'aide d'un projecteur improvisé qui n'était

autre qu'une lampe torche garnie d'un cône de carton pour en diriger le faisceau!

Et l'on entendait le texte, que je vous livre avec plaisir, sur une musique de Satie.

Lisez-le en écoutant cette douce mélopée.

Comment s'était formée cette rue flottante? Quels marins, avec l'aide de quels

architectes, l'avaient construite dans le haut Atlantique à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de six mille mètres ? Cette longue rue aux maisons de briques rouges si décolorées

qu'elles prenaient une teinte gris-de-France, ces toits d'ardoise, de tuile, ces humbles boutiques immuables ? Et ce clocher très ajouré ?

Et ceci qui ne contenait que de l'eau marine et voulait sans doute être un jardin clos de murs, garnis de tessons de bouteilles, par-dessus lesquels sautait parfois un poisson ? Comment cela

tenait-il debout sans même être ballotté par les vagues ? Et cette enfant de douze ans si seule qui passait en sabots d'un pas sûr dans la rue liquide, comme si elle marchait sur la terre ferme ?

Comment se faisait-il... ? Nous dirons les choses au fur et à mesure que nous les verrons et que nous saurons.

Et ce qui doit rester obscur le sera malgré nous. A l'approche d'un navire, avant même qu'il fût perceptible à l'horizon, l'enfant était prise d'un grand sommeil, et le village disparaissait complètement sous les flots. Et c'est ainsi que nul marin, même au bout d'une longue-vue, n'avait jamais aperçu le village ni même soupçonné son existence.

L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle

était une petite fille ?

Elle n'était pas très jolie à cause de ses dents un peu écartées, de son nez un peu trop retroussé, mais elle avait la peau très blanche avec quelques taches de douceur, je veux dite de rousseur.

Et sa petite personne commandée par des yeux gris, modestes mais très lumineux, vous faisait passer dans le corps, jusqu'à l'âme, une grande surprise qui arrivait du fond des temps. Dans la rue,

la seule de cette petite ville, l'enfant regardait parfois à droite et à gauche comme si elle eût attendu de quelqu'un un léger salut de la main ou de la tête, un signe amical. Simple impression

qu'elle donnait, sans le savoir, puisque rien ne pouvait venir, ni personne, dans ce village perdu et toujours prêt à s'évanouir.

De quoi vivait-elle ? De la pêche ?Nous ne le pensons pas. Elle trouvait des aliments dans l'armoire et le garde-manger de la cuisine, et même de la viande tous les deux ou trois jours. Il y avait aussi pour elle des pommes de terre, quelques autres légumes, des oeufs de temps en temps.

Les provisions naissaient spontanément dans les armoires. Et quand l'enfant prenait de la confiture dans un pot, il n'en demeurait pas moins inentamé, comme si les choses avaient été ainsi un jour et qu'elles dussent en rester là éternellement.

Le matin, une demi-livre de pain frais, enveloppé dans du papier, attendait l'enfant

sur le comptoir de marbre de la boulangerie, derrière lequel elle n'avait jamais vu personne, même pas une main, ni un doigt, poussant le pain vers elle.

Elle était debout de bonne heure, levait le rideau de métal des boutiques (ici on lisait: Estaminet et là: Forgeron ou Boulangerie Moderne, Mercerie), ouvrait es volets de toutes les maisons, les

accrochait avec soin à cause du vent marin et, suivant le temps, laissait ou non les fenêtres fermées. Dans quelques cuisines elle allumait du feu afin que la fumée s'élevât de trois ou quatre

toits. Une heure avant le coucher du soleil elle commençait à fermer les volets avec simplicité. Et elle abaissait les rideaux de tôle ondulée.

L'enfant s'acquittait de ces tâches, mue par quelque instinct, par une inspiration

quotidienne qui la forçait à veiller à tout.

Dans la belle saison, elle laissait un tapis à une fenêtre ou du linge à sécher, comme s'il fallait à tout prix que le village eût l'air habité, et le plus ressemblant

possible.

Et toute l'année, elle devait prendre soin du drapeau de la mairie, si exposé. La

nuit, elle s'éclairait de bougies, ou causait à la lumière de la lampe. On trouvait aussi l'électricité dans plusieurs maisons de la ville, et l'enfant tournait les commutateurs avec grâce et

naturel. Une fois elle fit, au heurtoir d'une porte, un Nœud de crêpe noir. Elle trouvait que cela faisait bien.Et cela resta là deux jours, puis elle le cacha.

Une autre fois, la voilà qui se met à battre du tambour, le tambour du village, comme pour annoncer quelque nouvelle. Et elle avait une violente

envie de crier quelque chose qu'on eût entendu d'un bout à l'autre de la mer, mais sa gorge se serrait, nul son n'en sortait. Elle fit un effort si tragique que son visage et son cou en devinrent

presque noirs, comme ceux des noyés. Puis il fallut ranger le tambour à sa place habituelle, dans le coin gauche, au fond de la grande salle de la

mairie.

|

|

L'enfant accédait au clocher par un escalier en colimaçon aux marches usées par des milliers de pieds jamais vus. Le clocher qui devait bien avoir cinq cents marches, pensait l'enfant (il en avait quatre-vingt-douze), laissait voir le ciel le plus qu'il pouvait entre ses briques jaunes. Et il fallait contenter l'horloge àpoids en la remontant à la manivelle pour qu'elle sonnât vraiment les heures, jour et nuit.

La crypte, les autels, les saints de pierre donnant des ordres tacites, toutes ces chaises à peine chuchotantes qui attendaient, bien alignées, des êtres de tous les âges, ces autels dont l'or avait vieilli et désirait vieillir encore, tout cela attirait et éloignait l'enfant qui n'entrait jamais dans la haute maison, se contentant d'entrouvrir parfois la porte capitonnée, aux heures de désœuvrement, pour jeter un regard rapide à l'intérieur, en retenant son souffle.

Dans une malle de sa chambre se trouvaient des papiers de famille,quelques cartes

postales de Dakar, Rio de Janeiro, Hong Kong, signées : Charles ou C. Liévens, et adressées à Steenvoorde (Nord). L'enfant de la haute mer ignorait ce qu'étaient ces pays lointains et ce Charles

et ce Steenvoorde.

Elle conservait aussi, dans une armoire, un album de photographies. L'une d'elles représentait une enfant qui ressemblait beaucoup à la fillette de l'Océan, et souvent celle-ci la contemplait

avec humilité: c'était toujours l'image qui lui paraissait avoir raison, être dans le vrai; elle tenait un cerceau à la main. L'enfant en avait cherché un pareil dans toutes les maisons du

village. Et un jour elle pensa avoir trouvé: c'était un cercle de fer d'un tonneau, mais à peine eut-elle essayé de courir avec lui dans la rue marine que le cerceau gagna le large. Dans une

autre photographie, la petite fille se montrait entre un homme revêtu d'un costume de matelot et une femme osseuse et endimanchée. L'enfant de la haute mer qui n'avait jamais vu d'homme ni de

femme, s'était longtemps demandé ce que voulaient ces gens, et même au plus fort de la nuit, quand la lucidité vous arrive parfois tout d'un coup, avec la violence de la

foudre.

Tous les matins elle allait à l'école communale avec un grand cartable enfermant des cahiers, une grammaire, une arithmétique, une histoire de France, une géographie.

Elle avait aussi de Gaston Bonnier, membre de

l'Institut, professeur à laSorbonne, et Georges de Layens, lauréat de l'Académie des Sciences,

une petite flore contenant les plantes les plus communes, ainsi que les plantes utiles et nuisibles avec huit cent quatre-vingt-dix-huit figures.

Elle lisait la préface :

« Pendant toute la belle saison, rien n'est plus aisé que de se procurer, en grande quantité, les plantes des champs et des bois. »

Et I 'histoire, la géographie, les pays, les grands hommes, les montagnes, les fleuves et les frontières, comment s'expliquer tout cela pour qui n'a que la rue vide d'une petite ville, au plus solitaire de l'Océan. Mais l'Océan même, celui qu'elle voyait sur les cartes, elle ne savait pas se trouver dessus, bien qu'elle l'eût pensé un jour, une seconde. Mais elle avait chassé l'idée comme folle et dangereuse.

Par moments, elle écoutait avec une soumission absolue, écrivait quelques mots,

écoutait encore, se remettait à écrire, comme sous la dictée d'une invisible maîtresse. Puis l'enfant ouvrait une grammaire et restait longuement penchée, retenant son souffle, sur la page 60 et

l'exercice CLXVIII, qu'elle affectionnait. La grammaire semblait y prendre la parole pour s'adresser directement à la fillette de la haute mer :

- Etes-vous ? - pensez-vous ? - parlez-vous ? - voulez-vous ? - faut-il s'adresser ? - se passe-t-il - accuse- t-on ? - êtes-vous coupable ? - est-il question ? - tenez-vous ce cadeau ? eh! -vous

plaignez-vous ?

(Remplacez les tirets par le pronom interrogatif convenable, avec ou sans préposition.)

Parfois l'enfant éprouvait un désir très insistant d'écrire certaines phrases. Et elle le faisait avec une grande application.

En voici quelques-unes, entre beaucoup d'autres :

- Partageons ceci, voulez-vous ?

- Écoutez-moi bien. Asseyez-vous, ne bougez pas, je vous en supplie .

- Si j'avais seulement un peu de neige des hautes montagnes la journée passerait plus vite. - Écume, écume autour de moi, ne finiras-tu pas par devenir quelque chose de dur ?

- Pour faire une ronde il faut au moins être trois.

- C'étaient deux ombres sans tête qui s'en allaient sur la route poussiéreuse.

- La nuit, le jour, le jour, la nuit, les nuages et les poissons volants.

- J'ai cru entendre un bruit, mais c'était le bruit de la mer .

Ou bien elle écrivait une lettre où elle donnait des nouvelles de sa petite villeet d'elle-même. Cela ne s'adressait à personne et elle n'embrassait personne en la terminant et sur l'enveloppe il n 'y avait pas de nom.

Et la lettre finie, elle la jetait à la mer -non pour s'en débarrasser, mais parce que cela devait être ainsi -et peut-être à la façon des navigateurs en perdition qui livrent aux flots leur dernier message dans une bouteille désespérée.

Le temps ne passait pas sur la ville flottante : l'enfant avait toujours douze ans.

Et c'est en vain qu'elle bombait son petit torse devant l'armoire à glace de sa chambre. Un jour, lasse de ressembler

avec ses nattes et son front très dégagé à a photographie qu'elle gardait dans son

album, elle s'irrita contre elle-même et son portrait, et répandit violemment ses

cheveux sur ses épaules espérant que son âge en serait bouleversé. Peut. être même la mer, tout autour, en subirait-elle quelque changement et verrait-elle en sortir de grandes chèvres à la barbe

écumante qui s'approcheraient pour voir. Mais l'Océan demeurait vide et elle ne recevait d'autres visites que celles des étoiles filantes. Un autre jour il y eut commeune distraction du destin,

une fêlure dans sa volonté. Un vrai petit cargo tout fumant, têtu comme un bull-dog et tenant bien la mer quoiqu'il fût peu chargé

(une belle bande rouge éclatait au soleil sous la ligne de flottaison), un cargo passa dans la rue marine du village sans que les maisons disparussent sous les flots ni que la fillette fût prise

de sommeil. Il était midi juste. Le cargo fit entendre sa sirène, mais cette voix ne se mêla pas à celle du clocher. Chacune gardait son indépendance. L'enfant, percevant pour la première fois un

bruit qui lui venait des hommes, se précipita à la fenêtre et cria de toutes ses forces :

« Au secours! »

Et elle lança son tablier d'écolière dans la direction du navire.L 'homme de barre ne tourna même pas la tête. Et un matelot, qui faisait sortir de la fumée de sa bouche, passa sur le pont comme si de rien n'était. Les autres continuèrent de laver leur linge, tandis que, de chaque côté de l'étrave, des dauphins s'écartaient pour céder la place au cargo qui se hâtait.

La fillette descendit très vite dans la rue, se coucha sur les traces du navire et embrassa si longuement son sillage que celui-ci n'était plus, quand elle se releva, qu'un bout de mer sans mémoire, et vierge. En rentrant à la maison, l'enfant fut stupéfaite d'avoir crié: « Au secours! » Elle comprit alors seulement le sens profond de ces mots. Et ce sens l'effraya. Les hommes n'entendaient-ils pas sa voix ? Ou ils étaient sourds et aveugles, ces marins ? Ou plus cruels que les profondeurs de la mer ?

Alors une vague vint la chercher qui s'était toujours tenue à quelque distance du

village, dans une visible réserve. C'était une vague énorme et qui se répandait beaucoup plus loin que les autres, de chaque côté d'elle-même.

Dans le haut, elle portait deux yeux d'écume parfaitement imités. On eût dit qu'elle comprenait certaines choses et ne les approuvait pas toutes. Bien qu'elle se formât et se défît des centaines

de fois par jour, jamais elle n'oubliait de se munir, à la même place, de ces deux yeux bien constitués. Parfois, quand quelque chose l'intéressait, on pouvait la surprendre qui restait près

d'une minute la crête en l'air, oubliant sa qualité de vague, et qu'il lui fallait se recommencer toutes les sept secondes.

Il y avait longtemps que cette vague aurait voulu faire quelque chose pour l'enfant, mais elle ne savait quoi. Elle vit s'éloigner le cargo et comprit l'angoisse de celle qui restait. N'y tenant plus, elle l'emmena non loin de là, sans mot dire, et comme par la main.Après s'être agenouillée devant elle à la manière des vagues, et avec le plus grand respect, elle l'enroula au fond d'elle-même, la garda un très long moment en tâchant de la confisquer, avec la collaboration de la mort. Et la fillette s'empêchait de respirer pour seconder la vague dans son grave projet. N'arrivant pas à ses fins, elle la lança en l'air jusqu'à ce que l'enfant ne fût pas plus grosse qu'une hirondelle marine, la prit et la reprit comme une balle, et elle retombait parmi des flocons aussi gros que des oeufs d'autruche.

Enfin, voyant que rien n'y faisait, qu'elle ne parviendrait pas à lui donner la mort, la vague ramena l'enfant chez elle dans un immense murmure de larmes et d'excuses.Et la fillette qui n'avait pas une égratignure dut recommencer d'ouvrir et de fermer les volets sans espoir, et de disparaître momentanément dans la mer dès que le mât d'un navire pointait à l'horizon.

Marins qui rêvez en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignez

de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance, dans des lieux essentiellement désertiques, à un être doué de toute la

sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant comme s'il vivait, aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir, un être infiniment déshérité dans

les solitudes aquatiques, comme cette enfant de l'Océan, née un jour du cerveau de Charles Liévens, de Steenvoorde, matelot de pont du quatre-mâts Le Hardi, qui avait perdu sa fille âgée de douze

ans, pendant un de ses voyages, et, une nuit, par 55 degrés de latitude Nord et 35 de longitude Ouest, pensa longuement à elle, avec une force terrible, pour le grand malheur de cette enfant.

(à suivre)